今年もアトリエが始まりました。平成から令和へ年号も変わりました。4月はあまりに寒くて外での写生を変更するぐらいの天気が、5月中旬には一転真夏日と、気温の変化もめまぐるしい2か月でした。

4月・5月は、粘土でつくろう。動物など立たせる、尻尾や、手足、芯を入れる事で、軽量にし、細かい細工や、細く長い物も作ることが出来る方法をやってみました。

色をを塗って仕上げました。

園庭に生き物では、観察することを中心に形は?色は?

体の仕組みなど、実物を見ながらやりました。

兎はこんな感じ、鳥はこんな感じで描いてしまいますが、本当の姿をしっかり見るととても複雑ですね。

万華鏡を作ろうは、作り方説明書を読むところから。パーツを順番に従って組み立てる事は、手順を考える作業になります。自分で考え、組み立てる練習です。

六角返し(ヘキサフレクサゴン)は、一枚の紙を折ってのり付けの仕方で、エンドレスに繰り返し開くことが出来る面白工作です。

最初は、分かりにくいので、絵柄付き(卵→青虫→蝶々)から組み立てを始めました。説明書を読む、山折り、谷折りの順番、蛇腹織、組み立てて貼りつけるを丁寧に自分でやっていくことで、考える力を付けましょう。

手順を省かない、適当に切り取ったり、きちんと読まずにやっていくと出来上がりません。

丁寧に線できりとり、線で折るは、基本の基本です。

出来ないのではなく、自分の力で問題を解決する姿勢を持ちましょう。

一つやり方が分かると、2つ目(卵→子ペンギン→親ペンギン)は、半分の時間でできあがってきます。自分の好きな色を塗ってしあげました。

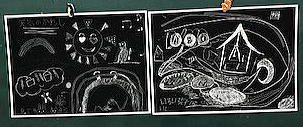

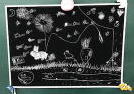

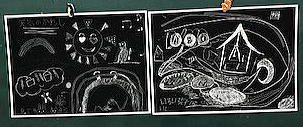

スクラッチで、白黒で描くときもこの作業は必要です。何をどう描いて、作品にするかを考えたら、つぎは出来上がりを考え、配置を決めて手順を確かめる。

どう進めていくのか、やり取りをしながら具体的な形にしていくのですが、まだまだ決める所まではなかなか難しいようです。

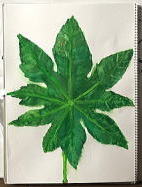

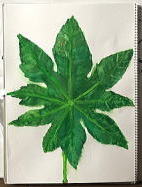

葉っぱの観察、ヤツデも同じです。よーく見ると、少し違ったところがあります。見つけることが出来るかな?葉っぱだからと、いつも同じように葉脈を描いていませんか?

描く事、作ることは、先ず注意深く見る、かんさつすることから始まります。

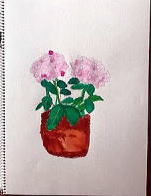

ヤツデを昨年描いた人は、今年は紫陽花を描いています。丁寧に色を塗っていきましょう。

6月23日(日)に、こどもの国に陶芸体験に行きました。

今回は、信楽の浪越という焼物用の土粘土でお皿を作ります。手ろくろを使って、丸いお皿に、カラー粘土で模様を型押しして、色を付けます。乾燥に3週間、800度で素焼き後、釉薬をかけて1250度で本焼きになります。

9月のアトリエ時に、お届けです。楽しみに。

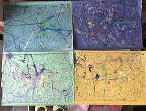

インクをつかって、和紙に折染めで団扇作成のグループもあります。

和紙は水を使うとインクが分離して鮮やかな色と不思議な模様になります。いろいろ試してインクの色の不思議を体験したら、作品にしていきます。形や色から想像力で自由にイメージを膨らませて作品にして欲しいですね。

インクの待ち時間に、牛乳パックの変わり絵を作ったグループもあります。

手順の紙に従って丁寧に作ると画面の変わる六角返しと同じ面白作品が出来ます。二つの違った絵柄を変化を一目でわかるように描く事、丁寧に一つ一つの作業を進める事で変わり絵の場面移行がスムーズにできます。いい加減にしてしまうと、途中で画面が変わらなかったり、開かなかったりということに・・・。丁寧につくりましょう。

また、アニメーションの基礎となったソーマトロープも作ってみました。鳥かごに鳥や、クモの巣にクモをバラバラに描き、視覚の残像現象を利用して、1つの絵に組み合わさって見える手法です。2つの絵柄をなるべく速くくるくる回して合成させるのですが・・重なって見える!という人、見えな〜いという人など様々でした。作り方は簡単なので、いろいろ試してみると楽しいです。

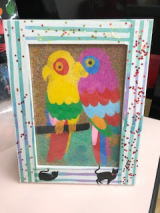

1年のいろはちゃんは、タック版画で、暑中見舞いとミッキーを作ってみました。初めての版画に挑戦です。まずは、貼って作る紙版画のカラー版。インクをしみこませた紙を貼って色を吸い取る形で刷っていきます。版画の場合、出来上がった作品は、さかさまになるので、版下をよく考えながら作ることが大事になります。

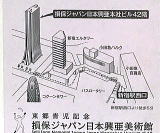

3年生・2年生は、8/31に美術館体験を行いました。

新宿にある損保美術館の「レオ・レオーニ展」に出掛けました。スイミーでおなじみですが、誰でも知っている絵本の原画等を中心に子供達にも良く知られている絵が多く展示してあります。作風や、画材をいろいろ使って描いていたり、言葉が無く絵だけの場合は、また違った味わいがあります。

美術館体験は、色々な作品に触れて、こんな描き方や、つくりかたもあるんだなあと、知って貰うことや、何よりも絵を見ながら親子で会話をして貰うことで、美術館ておもしろいな、楽しいなという経験を通して、子ども達に美術館を身近に感じて貰うことが狙いです。

知っている作品があれば楽しい経験になります。経験を積むことで、次は油絵の展覧会や、日本画の展覧会にも行ってみようという幅が広がりますね。

絵本の原画展などでは、小さなお子様の来場を設定していますから、通常の美術館よりもおしゃべりなどの制限が許容されていますから、ぜひこのような機会を利用して親子でたくさん原画に触れる時間を過ごしていただければ嬉しく思います。

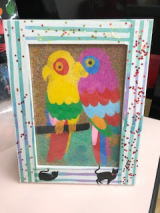

9月は、からくり絵本の4コマ変わり絵の制作に取り掛かっている人、インクで作った紙の仕上げの人、砂絵を作った人など、それぞれの課題に取り組んでいます。ひとつひとつ試行錯誤を繰り返して、仕上げていくことで制作の幅を広げて貰えるとうれしいですが。

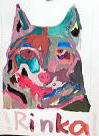

10月は、恒例のハロイン工作でバスケットや双眼鏡、身近な素材で骸骨や、インクでの仕上げ、B玉コロコロ、「イメージしてみよう」などで、白黒でコピーしたアメリカインデアンの成年の描いたオオカミの絵を、自分ならどんな色で描くか、イメージして描くなど、それぞれの進み方で作品を仕上げています。

11月は、イメージしようの続きの人、変わり絵を仕上げる人、クリスマス工作のブーツや小麦粉粘土オーナメント作り、陶芸体験の人、アドベンチストカレンダー制作の人など、それぞれの課題に取り組みました。

12月25日に、お楽しみ会で、ジンジャークッキーを作りました。バターをこねて、卵、小麦粉で生地を作り,冷蔵庫で休ませたのち型抜クッキーを作りました。シナモン、ジンジャーを入れたクッキーです。お味はどうかな?最後にアイシングで飾りつけをしました。