|

| 那須野遠景 |

| 『 奥の細道 』 を巡る | 那 須 野 |

| 那須の黒ばねと云ふ所に知人あれば、是より野越にかかりて、直道をゆかんとす。遥かに一村を見かけて行くに、雨降り日暮るる。 農夫の家に一夜をかりて、明くれば又野中を行く。そこに野飼の馬あり。草刈るおのこになげきよれば、 野夫といへどもさすがに情しらぬに非ず、「いかゞすべきや。されども此の野は縦横にわかれて、 うゐうゐ敷き旅人の道ふみたがえん、あやしう侍れば、此の馬のとゞまる所にて馬を返し給へ」と、かし待りぬ。 ちいさき者ふたり、馬の跡したひてはしる。独りは小姫にて、名をかさねと云ふ。聞きなれぬ名のやさしければ、 かさねとは八重撫子の名なるべし 曾良 頓て人里に至れば、あたひを鞍つぼに結付けて馬を返しぬ。 |

|

| 那須野遠景 |

|

穏やかな日が続くとの天気予報に、秋も終わりに近い勤労感謝の日、久しぶりの細道へと向かった。 祝日では多少の道路渋滞も覚悟したのだが、それも杞憂に終わり「奥の細道」のような地味なル−トへ大勢が押し掛ける筈もない。 テレビ2チャンネルで「音楽のある風景」が何度も繰り返し流されている。良くあるCDセット通販のコマ−シャル番組だが、60年代のポップスやらスクリ−ンミュ−ジックなどをバックに当時の映像が映し出されている。見るともなしに眺めていて、旧に懐かしくなって、つい注文するはめになった。 「Unchained Melody」の名のCD6枚セットが、佐川急便の代金引換便で届いたのは昨日のこと。マイカ−のCDフォルダは6枚収納なので、枚数的には丁度ピッタシ!。何よりどれを外そうかなんてあれこれ悩まなくてすむ。 日光を後にして、黒羽に向った芭蕉は、那須連山の裾野に広がる那須野にさしかかる。ここは鎌倉時代から「那須七党」とよばれる東国武士たちの活躍した場所だったという。 那須野に入った芭蕉は、真っ直ぐに近道をしようとした道中で、道に迷ってしまう。挿話の見ず知らずの他人に大事な馬を貸して、借りた方もまたお礼の金子を馬の鞍へ括りつけて返す・・・・。古き良き時代のほのぼのとした旅の情緒を感じさせる。 「野飼の馬」は、てっきり牧場のような場所で放牧されている馬のことだと思い込んでいたのだが、どうやら違っていたようだ。当時は野外へ引き出して繋いで牛馬に草を食わせる。の意だったそうだ。 『 かさねとは八重撫子の名なるべし 曾良 』 この句碑は、東山道沿いに建つ西教寺にあった。 |

| 紅葉は盛りを過ぎたかと思ったが、今年はどこも遅れ気味のようで、今が丁度見ごろである。快晴の小春日和に、CDカセット満杯のオ−ルディ−ズ120曲が、気分を盛り立ててくれる。秋色の里山風景を満喫しながら快調に飛ばした。 |

| 寄り道 |

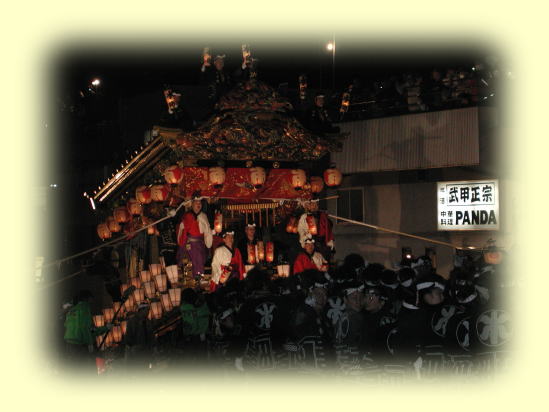

| かねがね一度は見物してみたいと思っていた「秩父夜祭」に、念願叶ってやっと出かけられた。 京都・祇園祭、飛騨・高山祭りとともに日本三大曳山祭りに数えられる秩父夜祭は、屋台4台・笠鉾2基の山車が繰り出される。絢爛豪華な山車引き回しは迫力で、その人気ぶりに納得。 今年は過去最高の31万5千人もの人出だったそうだ。 秩父神社は、大勢の人で混雑した(右) |

|

|

|

|

冬の夜空に映える花火も綺麗で、惜しげもなく次々と打ち上げられ、その規模の大きさにため息の出る思いがする。 尺玉が2発づつ打ち上げられたのには驚いた。何とも勿体無いというか贅沢な感じがする。花火好きの私もあちこちの花火を見物をするが、2発同時というのは始めて見るもので、下腹へズシンと伝わる尺玉の爆雷は、えも云われぬ快感である。 祭りの終わり頃、どさくさに紛れて「お旅所」に潜り込むことができた。迫力のある「だんご坂」の引き上げを、手前から眺められたのは何ともラッキ−だった。 引き回しのクライマックスだんご坂の引き上げ(下) |

|