|

|

|

|

|

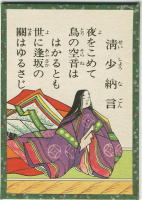

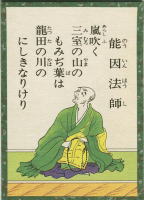

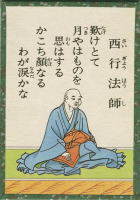

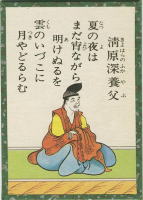

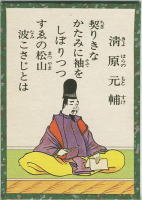

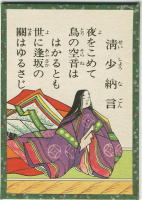

| 能因法師 | 西行法師 | 清原深養父 | 清原元輔 | 清少納言 |

| 『 奥の細道 』 を巡る | 末の松山・塩竃の浦 |

| それより野田の玉川・沖の石を尋ぬ。末の松山は寺を造りて末松山といふ。松のあひあひ皆墓はらにて、はねをかはし枝をつらぬる 契の末も、終にはかくのごときと、悲しさも増りて、塩がまの浦に入相のかねを聞く。五月雨の空聊かはれて、夕月夜幽に、 籬が嶋もほど近し。蜑の小舟こぎつれて、肴わかつ聲々に「つなでかなしも」とよみけん心もしられて、いとゞ哀れ也。 其の夜、目盲法師の琵琶をならして奥上るりと云ふものをかたる。平家にもあらず、舞にもあらず、ひなびたる調子うち上げて、 枕ちかうかしましけれど、さすがに邊土の遺風忘れざるものから、殊勝に覚えらる。 |

|

|

|

|

|

| 能因法師 | 西行法師 | 清原深養父 | 清原元輔 | 清少納言 |

末の松山は、変わらない恋心の象徴として古くから歌に詠まれてきたという。だが、無粋な私にはいまひとつピンとこない。 「はねをかわし枝をつらぬる契り」。いわゆる比翼連理の契りで、夫婦または男女が深く愛し合い、いつまでも変わるまいと固く約束すること、とある。多賀城市末松山宝国寺の裏に小山を作ったが、此処には連理の枝を模した相生の松があった。 へえ-エ、なるほどネ−。多くの歌碑や解説などを眺めて帰宅後のことだが、柄にもない小倉百人一首を押入れからひっぱり出した。 因みに後撰集の選者を勤めた清原元輔は、清少納言の父で清原深養父の孫にあたる。 暇つぶしにこの地の歌枕を詠んだ句を探してみると、成る程随分と多い。訪ねた地を思い出しながら、歌とその訳文を読んでみるのも、けっこう面白くて楽しいものだ。。 |

|

|