|

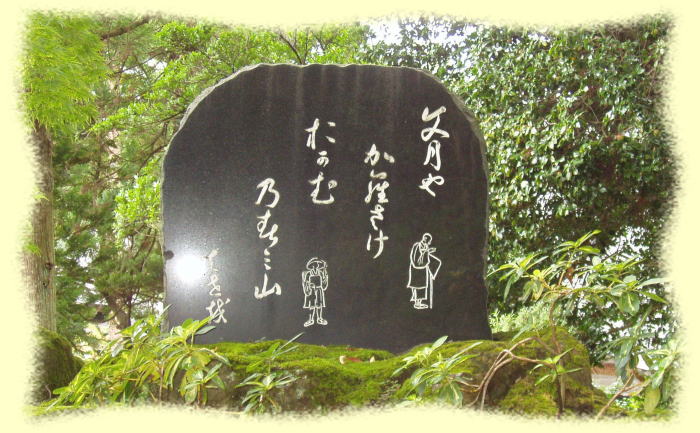

| 文月や からさけおがむ のずみ山 (国上寺境内の句碑) |

| 『 奥の細道 』 を巡る | 越 後 路 |

|

| 文月や からさけおがむ のずみ山 (国上寺境内の句碑) |

|

酒田の人々と別れを惜しんで、滞在の日々を重ねてきたが、いよいよ北陸道の旅路を遠く眺めやりながら旅立つことになった。・・・・・・・ ・・・・・・・・・・この間9日ほどかかったが、暑気や雨の苦労で気分もすぐれず、病気にもなってしまったので、道中のことは書き記さなかった。 文月や 六日も常の 夜に似ず 荒海や 佐渡によこたふ 天河 芭蕉は長旅の疲れが出たのか体調を崩してしまった。 余り多くない記述の越後路を、どうしようかと迷っていたのだが、3年ほど前に良寛さんゆかりの地をぶらり訪ねたことを思い出した。その折の写真を探してみると、冒頭の一枚が出てきた。「おくの細道」本文に載っているのとは違うもうひとつの「文月や・・・」の句のようだ。 今回は「良寛さんゆかりの地」を辿った時の写真などを並べることにするが、先ずは有名な「五合庵」のある国上山(分水町)から・・・・・・。 |

|

|

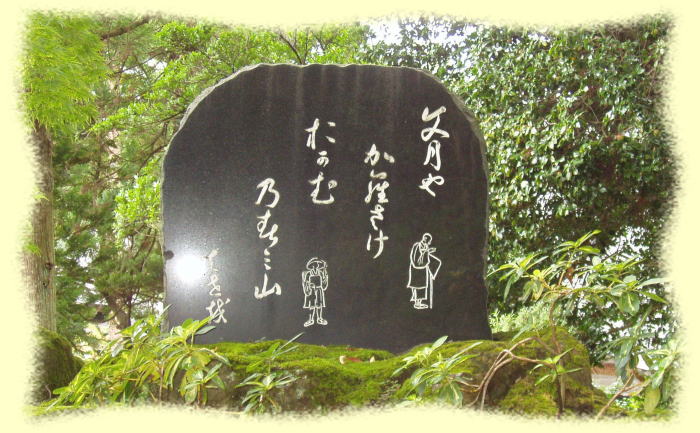

|||

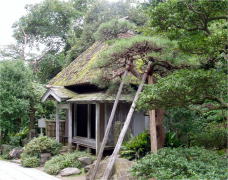

| 五合庵 |

|

|

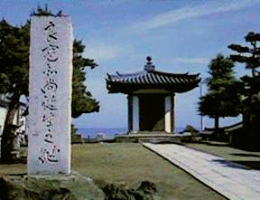

| 朝日山展望台に建つ良寛像 | 五合庵に近い本覚寺の住職さんの話は面白かった |

|

|

|

| 和島村・良寛の里美術館の良寛・貞心尼出逢いの像(左)と隆泉寺に建つ良寛さんの墓(右) |

|

|

| 良寛さん終焉の地:木村家 | 隆泉寺に建つ良寛像 |

|

|

|

| 出雲崎・良寛堂:どちらが正面なのか山へ向って(左)海へ向って(中) | 剃髪の寺・光照寺 | |

|

|

|

| 良寛さんと夕日像 | 良寛記念館 | 寺泊・西生寺 |

|

|

| 貞心尼草庵・閻魔堂は福島町にあった。ここから和島町へ行くにはかなりの道のりで、随分の難儀をしたことだろう。 | |

|

貞心尼は長岡藩士奥村五兵衛の娘として生まれ、17歳で嫁いだ。しかし数年で別離して柏崎の閻魔堂で尼になり、そして30歳のときに、この福島の閻魔堂にきて庵主となった。 以前から和歌の道を志していた貞心尼は良寛の弟子になり、同時に良寛の老境を慰めた。だが、3年半後には、良寛は74歳で没してしまう。その後、貞心尼は良寛の歌を集め「蓮の露(はちすのつゆ)」を完成したことは広く知られるところである。 またも来よ柴の庵をいとはずば薄尾花の露を分けわけ また来てください。このような粗末な庵をいやにおもわなければ、薄の葉や花にたまった露を、手で分けながら。(良寛さんが貞心尼に贈った歌) |

| これぞこのほとけのみちにあそひつつつくやつきせぬみのりなるらむ 貞心尼歌碑 古礼所許能本東気乃美知仁安所ひつヽ都久や川き世ぬ美能里な留良無 |

|

| 酒田の余波日を重ねて、北陸道の雲に望む。遥々のおもひ胸をいたましめて、加賀の府まで百三十里と聞く。鼠の関をこゆれば 越後の地に歩行を改めて、越中の国一ぶりの関に至る。此の間九日、暑湿の労に神をなやまし、病おこりて事をしるさず。 文月や 六日も常の 夜には似ず 荒海や 佐渡によこたふ 天の河 |