|

| 雨晴海岸・前方に連なる山々は能登半島 |

| 『 奥の細道 』 を巡る | 那 古 |

|

| 雨晴海岸・前方に連なる山々は能登半島 |

|

美空ひばり「佐渡情話」の歌詞に有磯海が出てくる。名を聞くだけで風光明媚な海岸を連想させて、実際に有磯海や有磯海岸が存在するのかと思ったのだが、そうではなかった。歌枕としての有磯海は、雨晴海岸辺り一帯だとする説と、富山湾全体を指すという説があるという。 河口が近く随分と幅広の黒部川を渡った滑川市に、「ほたるいかミュ−ジアム」がある。昼食にこの地の名物、ホタルイカと白魚を注文した。獲れる季節は春先なので旬とは云えないまでも、眼前に広がる快晴の日本海を眺めながらの味はまた格別だ。 見晴らしの利く海岸線に足湯の施設があり、湯に足を浸した二組の先客が気持ち良さそうである。ところが足を湯に、ドボンと浸けた途端に悲鳴をあげることになった。氷水のように冷たかったのである。足湯は一尺ほどの枡が横に並べられ、湯と冷水が交互に入れてある。深層水を使っていると説明されていたが、如何に深層水だとは云ってもこれ程には冷たくないだろう。ガンガンに冷やされた冷水に足を浸すと、足は直ぐにジンジンと痺れてくるほどだ。交互に湯と冷水に足を浸すと、これが何とも心地良い。おまけに目の前には、遮るものは何もない広々とした眺めが拡がっている。なるほど旨く考えたものだとつくづく感心させられる。 |

| 據籠(たご)の藤浪は、富山県氷見市の浦藤神社にあった藤の名所だった。芭蕉はこの地も訪ねてみたいと思っていたのだが、泊めて貰える宿もないだろうと脅されて、訪ねることを断念した。氷見の海岸は、今は少なくなった昔の海岸線の名残を残す処だと紹介されていたので訪ねてみた。 雨晴海岸に雨晴岩があり、義経神社が祀られている。この岩は別の名を「義経雨はらしの岩」と云い、文治3年(1187)に源義経が北陸道を経て、奥州下りの際ここを通りかかったとき、にわか雨に遭い、この岩の下に家来ともども、雨宿りをしたという言い伝えられている。 雨晴岩の砂浜で、若者がバ−ベキュ―を楽しんでいた。だが実は、道路とこの岩の間には鉄道が引かれていて、此処へ渡る通路はない。私は柵を乗り越えて線路越しに入った。帰りがけに気がついたのだが、少し西側に人一人がやっと抜けられる位に、柵の切れているところがある。駅長名で「線路内立ち入り禁止」の立て札があったが、これが何とも面白い。傍らに列車の通過時間が掲げられていて、注意を呼びかけている。1時間に1〜2本の列車が通過する時刻が書かれていて、建前では通行を禁じているが、渡る時は注意して渡れと、云わば通行は公認同然である。 いっそのこと、踏み切りにしたらどうだとも思えるが、それはそれで管理や事故があった時のことを思うと、部外者が考えるほど簡単ではないのだろう。ロ−カル線ならではの微笑ましい光景があった。 |

|

|

道路標識に「二上山」の表示を見て一瞬、ン?。大伴家持の「たまぐしげ二上山に鳴く鳥の聲の恋しき時はきにけり」の歌を思い出したからだ。歌などに登場する地名に、一体どこにあるのだろうかと普通は先ず思わない。思いもしなかった山の名を突然目にしたので、ふっとそんな感じがしたのである。立ち寄った「高岡市万葉歴史館」で私の小さな疑問は解けた。大伴家持は天平18年(746)に越中国守として赴任して、この地で5年間を過した。だからこの地を詠んだ歌も多いのだという。 歴史館を出た足は、早速二上山山頂を目指した。 |

|

|

|

| 二上山山頂 | 大伴家持像 | 山頂から高岡市街を望む |

|

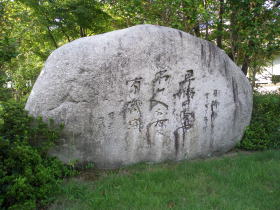

早稲の香や 分け入る右は 有磯海 今回の旅では訪ねなかったが、放生津八幡宮の境内に古い句碑が建てられているそうだ。左の写真は有磯海パ−キングエリアで見かけたものだが、当然施設が作られた後のものだろう、未だま新しく見えた。 藤浪の影成す海の底清みしずく石をも珠とぞ吾が見る 大伴家持(万葉集) |

| くろべ四十八か瀬とかや、数しらぬ川をわたりて那古と云ふ浦に出づ。擔籠の藤浪は春ならずとも、初秋の哀れとふべきものをと、 人に尋ぬれば、「是より五里いそ傳ひして、むかふの山陰にいり、蜑の苫ぶきかすかなれば、蘆の一夜の宿かすもあるまじ」と、 いひをどされて、かゞの国に入る。 わせの香や分入る右は有磯海 |