|

| 『 奥の細道 』 を巡る | 小 松 |

|

|

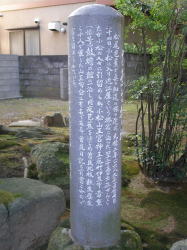

むざんやな 甲の下の きりぎりす 小松へ着いた芭蕉は多太神社を訪れ、生涯を戦に生きた武将・斉藤実盛に思いを馳せる。実盛は源氏の下臣で、幼い木曽義仲の命を救った恩人である。頼朝挙兵の頃の実盛は、平氏に属し皮肉にも義仲と戦い命を落とすという運命をたどった。義仲は恩人の亡骸を前に悲痛の涙を落とし、実盛の兜をこの神社に納めたという。 斉藤実盛が最期の戦いに臨んだのは、73歳の高齢の時である。敵に老いの身を侮られまいと、白髪を墨で黒く染め若武者姿を演じたそうだ。この時代の70歳は、現代に置き換えれば90歳100歳にも匹敵すると言う人もいるが、何とも壮絶である。 芭蕉の「げに平士のものにあらず。目庇より吹返しまで・・・」と記述された兜は、中央の祓立に八幡大菩薩の神号が浮き彫りにされ、菊唐草の模様が施されている。三百十数年も前、実際に芭蕉が目にした兜が目の前にある。古美術を見る目もない私だが、やはり感激はひとしおである。 神社の人の話によると、兜は国宝級だという。だが残念なことに、兜には僅かに補修の跡があるそうだ。後世になって人の手が加えられたものは、文化庁から国宝の指定は受けられないという。そのためにこの兜は重文指定だそうだ。 境内に上の句が「あなむざん」と「むざんやな」の二つの句碑があった。芭蕉がこの兜を拝観して折り詠んだ句は、義仲の家臣樋口次郎兼光が首を改めた時「あな無惨、実盛にて候」からきている。今ひとつは「おくの細道」の決定稿「むざんやな」の句である。(きりぎりすはコオロギのこと。) 近くの日吉神社には「芭蕉翁留杖の地」碑が、菟橋神社には「しほらしき名や小松吹萩すゝき」の句碑が建てられている。 |

|

|

|

|

||

| 日吉神社「芭蕉翁留杖の地」碑 | 多太(太田)神社・句碑と芭蕉像 | ||||

| 寄り道:能登半島 | |

|

|

| 前回の旅の途中、氷見の海岸から高岡へ向う道中で、急に能登半島を訪ねてみたくなった。半島の観光は無論のことだが、実はもうひとつの目的がある。家内が親しくしている知人二人の作品を拝見するためだ。だが、実際に地図を広げてみると、両方の場所は随分とかけ離れている。能登空港からレンタカ−で能登島へ南下、そこから半島の先端・狼煙漁港の手前の寺家という町へ、更に海岸線を輪島へ向かい一泊。翌日も海岸線を小松へ向かう予定を立てた。、少々の駆け足行程ではあったが、この用事が無かったら先ず能登半島を一周などとは思いもしなかった。お蔭で好天に恵まれた日本海の眺望を存分に堪能することができた。 能登島に「石川県能登島ガラス美術館」がある。此処へ展示されている大塚氏の作品が目当てだが、生憎テ−マ展示の期間中とやらでその作品は見られない。だが、屋外展示場に常設されているもうひとつの大きなガラス彫刻作品に出会えた。美術館は湾を見渡す小高い丘の上に建てられ、素晴らしいロケ−ションである。 珠洲市寺家は、能登半島の先端・狼煙漁港とは目と鼻の先の近さにある。猿見田氏が生家の敷地内にギャラリ−を建て、ご自身の絵画や版画の作品が展示されている。故郷の閑静な山村の地に、ギャラリ−を造ってしまうとは何ともお洒落である。驚かされたのは、母屋の襖4枚に描かれた作品が2組あり、見させてもらったのだがなかなかの迫力を感じた。 能登半島をぐるりと周回する249号線には「がんばってます石川県」のフレ−ズが随所に見られ、其処此処で道路の復旧工事が行われていた。時折地震被害に遭遇した傷跡も見られ、今春3月に発生した能登島地震の恐ろしさを改めて実感させられる。 |

|

|

|

|

| 輪島の朝市へぶらりと・・・ | キリコ会館 | |

|

|

|

| ヤセの断崖 | 義経の舟隠し | 巌門 |

| 此の所太田の神社に詣づ。実盛が甲・錦の切あり。往昔源氏に属せし時、義朝公より給はらせ給ふとかや。げに平士のものにあらず。 目庇より吹返しまで、菊から草のほりもの金をちりばめ、龍頭に鍬形打ったり。実盛討死の後、木曽義仲願状にそへて、 此の社にこめられ侍るよし、樋口の次郎が使せし事共、まのあたり縁記にみえたり。 むざんやな甲の下のきりぎりす |